はじめに

皆さんも一度は飲んだ事のある飲料ではないでしょうか

炭酸飲料といえばコカ・コーラといっても過言ではないとほどの飲料ですよね

誰もが知っているが故に様々な噂を耳にしたことがあると思います

「コーラを飲むと骨が溶ける」、「コーラの成分にはコカインが入っている」、「サンタクロースはコカ・コーラが作った」などどれが真実かわかりますか。

そんなコカ・コーラの謎を分析していきたいと思います。

コカ・コーラの歴史

まずは歴史から学んでいきましょう

コカ・コーラは1886年5月8日にジョージア州アトランタで誕生しました

コカ・コーラのシロップを開発したのは、地元の薬剤師ジョン・S・ペンバートン博士

博士はシロップを新製品として売り出すために、近所のジェイコブスファーマシーという薬局にシロップを持ち込みました

そこで町の人々に試飲してもらったところ、高評価を得たため、ソーダファウンテンで1杯5セントで販売することになったのです

そしてこの製品にコカ・コーラと名前を付けたのは、ペンバートン博士のパートナーであり経理係でもあった、フランク・M・ロビンソンです

1888年にペンバートン博士が亡くなり、コカ・コーラの利権をすべて売り渡された二代目社長のエイサ・ G・キャンドラーが後に、コカ・コーラを急成長させることになります

そして兄弟のジョン・S・キャンドラーおよびジョン・S・ペンバートンのかつてのパートナーであるフランク・ロビンソン、ならびに他の2人の共同出資者らとともに、ジョージア州にザ コカ・コーラ カンパニー(The Coca-Cola Company)を設立致しました。現在のアメリカコカ・コーラの本社です

コカ・コーラの成分とは

コカ・コーラの原材料は大きく6つの成分からなります

①純水

純度の高い水のこと。均質な味を実現するために、 工場の水処理装置では、水のニオイやクセを取り除 いています

②糖類

コカ・コーラには砂糖大根やさとうきびから作られている「砂糖」と、主にとうもろこしから作られている「果糖ぶどう糖液糖」という 2種類の糖類が使われています

③カラメル色素

カラメルは、糖類に水を加えて熱したもので、ケーキやプリンなどにも使われています

コカ・コーラの茶かっ色は、カラメルの色です

④酸味料

酸味料は、主に食品や清涼飲料などに酸味を与え、 製品の酸度を調節するために使用されます

⑤香料

香料とは食品に香りと味の一部を与えるフレーバーを指します

コカ・コーラに使用されている香料は植物などから得られた天然由来のものです

⑥カフェイン

カフェインは、苦味のもとになる成分です。構造的には、眠気を覚ましたり、熱を冷まし痛みを抑えたりする作用をもつ「アルカロイド」という化合物の仲間に分類されます

コカ・コーラに含まれるカフェイン量は、コーヒーの約1/6、紅茶の約1/3、煎茶の約1/2です

そして1886年に誕生して現在まで、保存料も合成香料も一切使っていないとのことでした

これは意外ですよね

原材料としては麻薬コカインの成分が使われていたとの説があります

なので中毒性のある味が出せるなど言われておりましたが、昔はコカの葉(麻薬コカインの原料)を使用しており、薬に近い用途で使用されていたが、製品が売れるにつれコカインに対する批判が増えてきたので、コカインの成分を抽出して害のない部分のみを使用する方法にたどり着き、現在に至るという説が濃厚です

コカ・コーラのレシピに関しては トップシークレットであり、社内の上層部でしかレシピを知ることができないと言われております

コカ・コーラで歯は溶ける?

コカ・コーラだけではなく、一般的に清涼飲料には酸味料が含まれております

カルシウムやマグネシウムは酸に溶ける性質があるため、魚の骨などを長時間つけておくと溶けます

しかし、飲み物は人間の骨に直接ふれたり、歯に長い間くっついていることはありませんので、コカ・コーラなどの炭酸が直接の原因で歯が溶けるというのはデマのようです

もちろん虫歯の原因にはなりますので、溶けるというよりは虫歯の予防をおすすめします

虫歯の原因は口の中が酸性に傾いた結果、歯のエナメル質が溶けていく状態です

歯のエナメル質はpH(ペーハー)5.5未満で溶け始めるため、コカ・コーラのだけではなく野菜ジュースや黒酢、ビール、ワインなど様々な飲み物が、pH5.5未満のことが多いです

唾液の分泌量が低下している場合や、飲んでから3時間以内に寝る場合は、必ず水やお茶で口をすすいでください。

時間のたったコカ・コーラがマズいのはなぜ

炭酸飲料の醍醐味ともいえるパチパチとした刺激

近年の科学的な研究によって、パチパチとした刺激の正体が「泡」ではないことが明らかになってきました

では何が刺激を生み出すのかというと、それは、炭酸飲料に溶けた「二酸化炭素」が口内の酵素と反応 してできる「炭酸」そのものです

炭酸が口内から感覚神経を通じて脳に伝わることで、刺激として認識されます

また、二酸化炭素は水に溶けると弱酸性になるため、炭酸飲料は、二酸化炭素が抜けると酸味が弱まり、甘味が増すことがわかっています

開封して、時間がたった炭酸飲料を飲んだときに、口のなかで刺激が弱まったり、甘く感じたりするのは、飲料中に溶けている二酸化炭素の量が変化していたためです

美味しく飲むのに大切なことは、

・二酸化炭素の量を保つこと(注ぐ際はそっとコップに入れるなど)

・温度を最適に保つこと

・時間をかけて飲まないこと

コカ・コーラ社によれば一番美味しく飲んでもらえるコカ・コーラの温度は3度と言われております

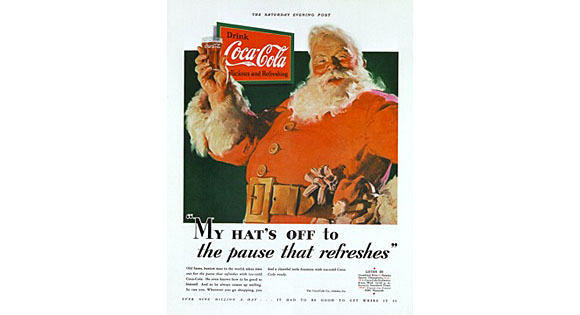

サンタクロースをつくったのはコカ・コーラ社?

正確にはサンタクロースの衣装を赤にしたのがコカ・コーラ社というのが正解です

1931年、コカ・コーラ社はサンタクロースをクリスマス・キャンペーンに起用しようと考え、その創作をシカゴ育ちのスウェーデン系アメリカ人であるハッドン・サンドロムに依頼しました

その結果誕生したのが、大きな身体に真っ赤な衣装、バラ色の頬に美しい白いあご髭、キラキラ光る瞳に笑いシワのある人間味溢れる「サンタクロース」でした

以降、コカ・コーラ社のキャンペーンの展開と共に、このサンドロムのサンタのイメージが世界中に定着していったのです

【当時のキャンペーンポスター】

まとめ

コカ・コーラについての知識は深まりましたでしょうか

世界的なブランドですが、まだ知らないこともあったかと思います

この記事を読み終わり、歴史を知って、成分も理解した上で美味しくコカ・コーラを飲んでみるのはいかがでしょう

きっと今までよりも美味しいコカ・コーラになっているのではないでしょうか